Musikalischer Blog zur Karwoche

|

Aus dieser Notlage heraus entstand die Idee, in einer Art Blog einige geistliche Werke vorzustellen, um die Entzugserscheinungen bei Chorsänger*innen, Zuhörer*innen und/oder Musikinteressierten zu minimieren. Auf dieser Seite wird daher im Zeitraum von Palmsonntag bis Ostersonntag jeden Tag ein musikalischer „Impuls“ erscheinen. Die Beiträge sind nicht systematisch aufeinander aufgebaut, haben kein einheitliches Schema und sind so bunt und launig wie die Auswahl der Stücke. Der Schwerpunkt liegt manchmal auf der Musik, manchmal auf dem zugrundeliegenden Text. Die Beiträge erheben keinen wissenschaftlichen Anspruch, es sind ganz persönliche und laienhafte Momentaufnahmen. Manche mögen in diesen Tagen eine wohlverdiente Auszeit genießen, Zeit für Sport, unentdeckte Hobbys und Lektüre finden, andere aber werden vor ungeahnte Herausforderungen gestellt werden, sei es durch Krankheit, Isolation oder berufliche Herausforderungen. Für letztere können die Oster-Geschehnisse vielleicht auch zu einem Impuls werden, um Hoffnung zu gewinnen. Am 9. April 1945, also vor fast genau 75 Jahren, wurde der evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer im Konzentrationslager Flossenbürg hingerichtet. Kurz vor seinem Tod notierte er: „Wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln“. Danke für Ihr Interesse und viel Spaß beim Lesen und Hören! Simon Behr |

|

Ostersonntag 12.04.2020 Zuversicht„Was sollen wir nun dazu sagen? Ist Gott für uns, wer ist dann gegen uns? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben — wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer kann die Auserwählten Gottes anklagen? Gott ist es, der gerecht macht. Wer kann sie verurteilen? Christus Jesus, der gestorben ist, mehr noch: Der auferweckt worden ist, er sitzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Not oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht: Um deinetwillen sind wir den ganzen Tag dem Tod ausgesetzt; wir werden behandelt wie Schafe, die man zum Schlachten bestimmt hat.  Heribert A. Huneke (1932–2016): „ich werde auferstehen“. Das Licht überwindet die Barriere von Leben und Tod Doch in alldem tragen wir einen glänzenden Sieg davon durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss: Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Gewalten, weder Höhe oder Tiefe noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.“ (Röm 8,31–39) Ist Gott für uns, wer ist dann gegen uns? – If god be for us, who can be against us?

|

|

Karsamstag 11.04.2020 „… und schließt die Hölle zu.“„Tiefes Schweigen herrscht heute auf Erden, tiefes Schweigen und Stille“, heißt es in einer alten Predigt zum Karsamstag. „… hinabgestiegen in das Reich des Todes…“ beten wir im Glaubensbekenntnis. Was bedeutet es, wenn Jesus ins Reich der Toten hinabsteigt? Ein Theologe, der sich mit dieser Frage lange beschäftigt hat, war der Schweizer Hans Urs von Balthasar (1905–1988). Für ihn ist das Geschehen am Karsamstag, der descensus ad inferos, der Abstieg Jesu zur Hölle, von entscheidender Bedeutung. Jesus steigt am Karsamstag hinab zu den Menschen, die sich endgültig von ihm abgewendet haben. Balthasar erkennt die Freiheit des Menschen an: Es gibt aufgrund dieser Freiheit die Möglichkeit, eine ewige Entscheidung gegen Gott zu treffen. Gott respektiert diese Wahl, ist aber ebenso frei. In seiner unbegrenzbaren Liebe steht es ihm frei, diesen Sünder, der sich entschieden hat, sich von Gott endgültig abzuwenden, bis „in die äußerste Situation seiner negativen Wahl“ hinein zu begleiten. [1] Durch den Abstieg am Karsamstag solidarisiert er sich in der Nicht-Zeit mit den ewig Verlorenen, indem er mit ihnen in Gemeinschaft tritt. Die Freiheit ist von Gott zwar respektiert, aber nochmals eingeholt und untergriffen. [2] Der tote Sohn steigt in seiner Schwachheit herab, unfähig zu jeder aktiven Solidarisierung, erst recht zu jeder belehrenden Predigt an die Toten. Er ist in seiner Liebe mit diesen Toten zusammen und stört genau dadurch die vom Sünder erstrebte Einsamkeit. [3] Der Sünder, der sich gegen Gott entschieden hat, weil er von Gott weg sein wollte, findet in seiner Einsamkeit Gott wieder – den Gott, der sich in der Nicht-Zeit mit den Verworfenen solidarisiert, um den entäußerten Sünder aus seiner Selbstverschließung zu befreien.  Christus in der Unterwelt. Darstellung eines unbekannten italienischen Meisters des 16. Jahrhunderts Um Verschließung, Öffnung und Befreiung geht es auch im Schlusschor der Johannespassion Johann Sebastian Bachs: „Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine, Das Grab ist nicht zu beweinen, denn hier ist es gerade nicht Inbegriff von Scheitern und Unfreiheit, sondern das Ende aller Not. Das Versiegeln des Grabes, das Schließen, ist kein Einschließen, sondern das Eröffnen des Himmels und letzten Endes doch wieder ein Schließen, nämlich das endgültige Zuschließen der Hölle. [4] Das Zur-Ruhe-Kommen erklingt als vielfach variierte und abwärts gerichtete Grundgeste, die man schon in der Melodieführung der ersten beiden Takte erkennen kann. Besondere Erwähnung verdient aber die musikalische Gestaltung des Mittelteils (siehe Notenbeispiel; in der Aufnahme unten ab Minute 4:55). Es ergänzen sich der Generalbass, der in Sprüngen absteigt (Sinnbild der Grablegung) und die drei hohen Vokalstimmen, die bei „macht mir den Himmel auf“ expressiv nach oben steigen, wie sich auch Erniedrigung und Erhöhung in der Passion Jesu ergänzen. Wieder – wie in „Aus Liebe will mein Heiland sterben“, siehe Eintrag am Montag – greift Bach auf die Bassetto-Technik zurück. Wieder steht der Bass für die Erdenschwere und die Sündhaftigkeit, die hier überwunden wird. Auch Flöten und Oboen pausieren. Durch diese Klangreduktion wirkt die Passage fast geheimnisvoll. Die Streicher übernehmen mit getupften Vierteln die Bassfunktion, bevor bei der Silbe „zu“ (schließt die Hölle zu) alle verbliebenen Stimmen einstimmig auf einem einzigen Ton, dem Grundton es‘ als Schlusston enden – nun ist die Hölle verschlossen.

[1] Balthasar, Hans Urs von, Pneuma und Institution, Einsiedeln 1974 (=Skizzen zur Theologie IV), 407.[2] Dieser Gedanke stammt bereits von Papst Gregor dem Großen, der in seinem Werk Moralia in Iob (10,9) hierzu ausführt: „inferno profundior quia transcendendo subuehit“.[3] vgl. hierzu Greiner, Michael, Für alle hoffen? Systematische Überlegungen zu H. U. von Balthasars eschatologischem Vorstoß, in: Striet, Magnus / Tück, Jan-Heiner (Hgg.), Die Kunst Gottes verstehen: Hans Urs von Balthasars theologische Provokationen, Freiburg 2005, 232.[4] Die folgende theologische und musikalische Deutung des Stückes ist im Wesentlichen eine Zusammenfassung des Abschnitts bei Walter, Meinrad: Johann Sebastian Bach. Johannespassion. Eine musikalisch-theologische Einführung, Stuttgart 2011, S. 197–200. |

|

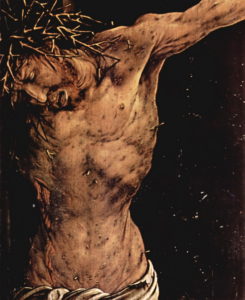

Karfreitag 10.04.2020 „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“Jerusalem. Es ist der 15. Nisan, vielleicht im Jahre 30, der Tag vor dem Sabbat, um die neunte Stunde: Jesus stirbt. Zerbrochen sind alle Hoffnungen. Zerbrochen ist der Glaube der Jünger, die ihr Leben aufgegeben haben, dass alle Welt in Jesus von Nazareth den Sohn des allmächtigen und lebendigen Gottes erkennen wird und niederfällt, ihn anzubeten. In dieser Stunde liegt ihr Glaube in Scherben. Und Jesus? Er hängt leidend am Kreuz, gedemütigt von den Soldaten, Hohepriestern und Schriftgelehrten. Machtlos. Sein letzter Ruf: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“. Dann haucht er den Geist aus (Mk 15,37).  Der Gekreuzigte. Gemälde von Jacques-Louis David (1748–1825), übermalt von Arnulf Rainer (geb. 1929) Die Evangelien halten den Ruf Jesu zunächst im aramäischen Originalwortlaut fest und übersetzen ihn dann ins Griechische, als wollten sie uns die ganze Fremdheit und Unerhörtheit dieses Gebetsschreis erhalten. Man mutmaßt, wie unerhört fremd all dies war, sodass die Evangelisten es genau festhalten mussten, um zu sagen: So war es! Alles war vorstellbar, alles hätte passieren können, alles Mögliche, aber nicht dies: Jesus ist allein. Gott kam nicht zur Hilfe. Ein Moment vollkommener Gottverlassenheit, ohne Trost. Tatsächlich? Es erscheint lohnenswert, die Stelle näher zu beleuchten. „Mein Gott, mein Gott“ In der Situation größten physischen und psychischen Schmerzes ist diese Aussage bemerkenswert, denn sie ist immer noch personal ausgerichtet; sie sucht Gott, sie schreit nach ihm in voller anklagender Verzweiflung – aber dennoch ist sie auf ihn ausgerichtet, wendet sich nicht ab, bricht den Kontakt nicht ab, sondern will ihn ansprechen. Wenn man im Leid steckt, ist vielleicht selbst ein Schrei der Enttäuschung zu Gott ein Glaubensakt. In diesem Sinne kann man den Ruf auch christologisch deuten: Erlösung ist kein Automatismus und Jesus nicht jemand, der ein vorgegebenes Schicksal gleichmütig verarbeitet. Er ist auch ganz Mensch und gibt uns durch sein Leiden und seine Verzweiflung Zuversicht: Man darf mit Gott ringen, mit ihm reden, ihn fragen und ihn anklagen, solange man die Beziehung nicht abbricht. „Warum hast du mich verlassen?“ sagt auch etwas über den Vergangenheitszustand aus: Gott war einmal da. Man hört die Sehnsucht, Gott wieder zu spüren, sich ihm wieder verbunden zu fühlen. Ein weiterer wichtiger Aspekt entspringt einer ungenauen Übersetzung dieses Verses. „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen“ (Mk 15,34) zitiert Ps 22,2 wortgenau. Das Hebräische לְמָה (lema) kann sowohl „Warum?“ als auch „Wozu?“ bedeuten. Die Übersetzung mit „Wozu?“ liegt aber in diesem Kontext näher, weshalb in der Septuaginta einheitlich „εἰς τί“ übersetzt wird. Auch Hieronymus übersetzt in der Vulgata „ut quid“. Selbst die älteste Übersetzung ins Deutsche lautete: „Mein gott: varzou hastu mich gelassen?“ [1] Dennoch hat sich in den vergangenen Jahrhunderten im deutschen Sprachraum das „Warum?“ durchgesetzt. Wo liegt der Unterschied? Das Wozu fragt nicht nach dem Grund, sondern nach dem Sinn und Ziel des göttlichen Handelns. Das Wozu nimmt dem Hadern mit dem Vergangenen und Gegenwärtigen die Schärfe und weitet den Blick für eine Umdeutung, gerichtet auf die Zukunft, die vielleicht einen tieferen Sinn in Manchem offenbart, das momentan sinnlos erscheint. Es ist vielleicht dieses große „Vielleicht“, das eine Hoffnung andeutet, dass die vielen Freuden und die vielen Brüche in unserem Leben zu einem sinnstiftenden Ganzen werden – wie auch immer und wann auch immer. „Eli, Eli, lema sabachthani“ in einer Vertonung des ungarischen Komponisten György Deák-Bárdos:

[1] siehe Ruegger, Hans-Ulrich / Hämmig, Annelies: „Mein gott: varzou hastu mich gelassen?“. Philologische Annäherung an eine theologische Frage (Mk 15,34), in: Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft 102 [2011], 40–58. |

|

09.04.2020 Opfer?Die Abendmahlsmesse am Gründonnerstag ist von einer sonderbaren liturgischen Stimmung geprägt. Da ist einerseits die Freude über die Einsetzung der Eucharistie, ebenso ist aber bereits die dunkle Vorahnung der Passion spürbar, andererseits stehen Aspekte wie Nächstenliebe und Gemeinschaft, wie bei der Fußwaschung, in einem besonderen Fokus. In den liturgischen Texten des Gründonnerstags spielt der Begriff des Opfers eine zentrale Rolle: Im letzten Abendmahl Jesu werde sein Opfertod sakramental vorausgenommen. [1] Anselm von Canterbury, ein Theologe des 11. Jahrhunderts, entwickelte die sog. Satisfaktionstheorie: Angesichts der menschlichen Schuld musste der Gerechtigkeit genüge getan werden durch den Sühnetod. Ein Gedanke, der heutzutage schwer verständlich erscheinen mag. Wie ist es dann aber zu deuten, wenn wir bei Jesu Tod von einem „Opfer“ sprechen? [3] Eine mögliche Deutung ergibt sich, wenn wir den Blickwinkel ändern und nicht nur Jesu Tod, sondern auch sein Leben in den Blick nehmen, seine aufrichtende, verwandelnde und befreiende Lebenspraxis. Das Leben Jesu ist nicht bloße Vorbereitung für den Tod als die eigentliche Erlösungstat, sondern das Leben Jesu selbst hat erlösende Kraft. Der Tod aber ist dennoch ein wesentliches Moment in diesem Leben. In diesem Sinne ist der Tod Jesu kein unglücklicher Zufall, sondern eine wesentliche (nicht intendierte, aber bewusst akzeptierte) Konsequenz seiner Lebenspraxis. Er hielt Tischgemeinschaft mit den Sündern, seine Sündenvergebung wurde als Gotteslästerung gesehen, sein Einsatz für den Menschen als Missachtung des Gesetzes. Wie Lk 4,29 zeigt, kam es schon früh zu Versuchen, ihn umzubringen. Vermutlich war ihm bewusst, dass die Auseinandersetzungen in Jerusalem am heftigsten werden würden, doch er mied die Stadt nicht, er wollte, dass seine Botschaft weiter an die Öffentlichkeit dringt. In diesem Sinne ist Jesus auch an seiner Liebe zu uns gestorben. Das Sterben lag in der Konsequenz der Liebe, nicht, weil der Tod an sich wertvoll oder gottgewollt wäre, sondern weil Liebe als Pro-Existenz wesentlich Einsatz der eigenen Person, Hingabe bis zum Äußersten besagt; weil Liebe als Mit-Sein verwundbar macht, weil in dieser faktisch so unerlösten, manchmal nur wenig zur Liebe fähigen Welt solche Hingabe oft nicht einfach und harmonisch als beglückendes Sich-Verströmen gelingt, weil vielmehr Liebende in die Verkrampfungen und Leiden der von ihnen geliebten Menschen hineingezogen werden – mit dem Risiko, darin aufgerieben zu werden. So wird ein nicht nur äußerer, sondern auch innerer Zusammenhang zwischen Liebe und Tod sichtbar. Diese Perspektive eröffnet vielleicht auch einen weiteren Zugang zum Verständnis der Eucharistie, deren Einsetzung wir heute feiern. Zwei Aspekte prägen die Eucharistie: Rein äußerlich handelt es sich um eine Mahlgemeinschaft, in den Hochgebeten ist aber immer auch vom „Opfer“ die Rede („Opfer unserer Versöhnung“, „heilige, makellose Opfergaben“). Die von Jesus praktizierte Mahlgemeinschaft ist Ausdruck derselben Solidarität und Liebe wie der um der Pro-Existenz willen angenommene Tod: Beim Geben des Brotes gibt Jesus letzten Endes sich selbst. Und alle, die in der Eucharistie ihre Verbundenheit mit Christus in der Gemeinschaft miteinander feiern, lassen sich auf eine Bewegung ein, in der nicht nur irgendetwas verschenkt wird, sondern das eigene Leben eingesetzt wird. Das heißt: Wenn Mahl wirklich Liebesgemeinschaft und nicht nur unverbindliches Beieinander bedeutet, dann bedeutet es unter den Bedingungen unserer Existenz grundsätzlich immer auch ein Opfer. Bei der Eucharistie blicken wir aber nicht nur auf die Geschehnisse des Abendmahls und der Passion, sondern vor allem auch auf den Ostersonntag, denn dass die Eucharistie nicht als finsterer Kult des Todes, sondern als Fest und unter Danksagung begangen wird, bekundet den Glauben an die größere Sinnhaftigkeit und den Sieg der Liebe, kurz: an die Auferstehung. In diesem Verständnis werden in der Eucharistie nicht zwei verschiedene Dinge, Mahlgemeinschaft und Opfer, gefeiert, sondern nur ein Einziges: die Liebe, die das eigene Leben riskiert und stärker ist als der Tod. „Ubi caritas et amor“ ist eine Antiphon des Gründonnerstags und zählt wohl zu den bekanntesten christlichen Texten. Eine bekannte Vertonung ist die des norwegischen Komponisten Ola Gjeilo, die heute allerdings in einer besonderen Fassung vorgestellt wird: Der Komponist selbst, Jahrgang 1978, umspielt die Chorkomposition mit einer Improvisation am Klavier. Der Text in deutscher Übersetzung: Wo Liebe ist und Güte, Christi Liebe hat uns geeint.

[1] So beispielsweise Adam, Adolf / Haunerland, Winfried: Grundriss Liturgie, 10. Aufl., Freiburg 2014, S. 416.[2] Natürlich eine sehr verkürzte Darstellung von Anselms Theorie. Zur Satisfaktionstheorie insgesamt siehe v.a. Anselm von Canterbury, Cur deus homo, lat.-dt., 3. Aufl., München 1970.[3] Zur folgenden Deutung siehe v.a. Nocke, Franz-Josef: Liebe, Tod und Auferstehung. Die Mitte des christlichen Glaubens, München 2005. |

|

08.04.2020 Warum?Das Klagemotiv ist ein wichtiges Motiv der Passionsgeschehnisse. Da ist einerseits die Klage über das Leiden und den Tod Jesu, da ist aber auch der Klageruf eines von Gott verlassenen Dieners in Psalm 22, den sich der sterbende Jesus am Kreuz als Sterbegebet zu eigen macht: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen“. Vor diesem Hintergrund haben die Wochentage vor dem Ostersonntag ihren Beiamen erhalten, denn „kara“ bedeutete im Althochdeutschen „klagen“. Die Matutin, das Nachtgebet im Stundengebet der Kirche, wird an diesen Tagen entsprechend auch Karmette genannt. Diese liturgischen Feiern wurden früher als „Tenebrae“, lat. für Dunkelheit, bezeichnet. Dies leitete sich vom Incipit des Responsoriums in der Matutin des Karfreitags ab: Tenebrae factae sunt, dum crucifixissent Jesum Judaei — Finsternis herrschte, als die Juden Jesus kreuzigten. So wurden auch die Karmetten in dunkler Kirche gebetet, lediglich im Altarraum wurden Kerzen entzündet. In vielen Kirchen diente dazu ein sog. Tenebrae-Leuchter, ein dreieckig geformtes Metallstück mit Vorrichtungen für 15 ansteigend angeordnete Kerzen: Vierzehn Kerzen als Symbole für die elf Apostel und die drei Marien: Maria, Maria, die Frau des Klopas und Maria von Magdala (Joh 19,25), die 15. Kerze in der Mitte als Symbol für Christus. Nach jedem Element der Trauermette wurde eine Kerze ausgelöscht, abwechselnd rechts und links. Am Schluss der Karmette brannte nur noch die Christuskerze. Diese wurde am Karsamstag als Zeichen für den im Grab liegenden Christus ebenfalls gelöscht. Charakteristisch sind für diese Nachtgebete auch die Klagelieder des Propheten Jeremia (lat. Lamentationes), die als Lesungen gesungen werden. Hintergrund dieser Klagelieder ist die Zerstörung Jerusalems 587 v.Chr. und das damit verbundene babylonische Exil, wodurch die Juden ihre Heimat verloren. Durch die Zerstörung des Tempels verloren sie zudem die zentrale Kultstätte ihrer Religionsausübung. So beginnen auch die Klagelieder mit dem Klageruf: „Wie liegt die Stadt so wüst, die voll Volks war“. Die Klagelieder sind nicht nur wegen ihrer ausdrucksstarken Poesie ein lesenswerter Text, sondern auch wegen der dahinterstehenden Theologie. Das Buch bietet keine Lösung der Theodizee-Frage (Warum gibt es Leid?) an, unterstreicht aber die Bedeutung der Klage, der eine zentrale Rolle im Umgang mit dem Leid eingeräumt wird. [1] Die Texte unterstreichen die Notwendigkeit, den vollständigen Bruch mit Gott auch in Situationen tiefster Verzweiflung nicht zuzulassen. In den Klageliedern wird auch dem Tiefpunkt der Gottesbeziehung ein Wert beigemessen. Zaghaft wird nach Halt im freien Fall der Verzweiflung und Trostlosigkeit gesucht. Mit ihrer Klage überdecken sie das Leid nicht, sondern geben der Verzweiflung den notwendigen, weil not-wendenden Raum. Die Texte der Klagelieder inspirierten auch Rudolf Mauersberger. Dieser war seit 1930 Kreuzkantor und Leiter des Dresdner Kreuzchores gewesen, als er in der Nacht vom 13. auf den 14. Februar 1945 die Zerstörung Dresdens und der Kreuzkirche miterlebte. Geflohen an seinen Heimatort im Erzgebirge las er in der Karwoche 1945 auch die Klagelieder, die ihn zur Komposition einer Trauermotette bewegten: „Wie liegt die Stadt so wüst“. Diese Motette wurde am 4. August 1945 in der ersten Vesper des Dresdner Kreuzchores nach dem Krieg in den ausgebrannten und nur notdürftig beräumten Ruinen der Kreuzkirche uraufgeführt. Wie liegt die Stadt so wüst, die voll Volks war. Ist das die Stadt, von der man sagt, Sie hätte nicht gedacht, Darum ist unser Herz betrübt Bringe uns, Herr, wieder zu dir,

[1] Zu der hier vorgestellten Theologie der Klagelieder siehe Zenger, Erich u.a., Einleitung in das Alte Testament, 9. Aufl., Stuttgart 2016, S. 589 ff.[2] Mauerberger stellte einige Verse der Klagelieder frei zu diesem Text zusammen. Er verwendete die Luther-Übersetzung. |

|

07.04.2020 Irrungen und Wirrungen eines MusikstücksRom, am Karfreitagabend des Jahres 1643: Am Ende der Trauermette werden in der nur von Kerzenlicht erleuchteten Sixtinischen Kapelle alle Kerzen nacheinander ausgelöscht – ein Zeichen, dass Jesus nun von all seinen Jüngern verlassen ist. Anschließend steigt Papst Urban VIII. von seinem Thron und kniet vor den Altar, hinter dem sich das großartige „Jüngste Gericht“ Michelangelos ausbreitet. In die tiefe Stille hinein erklingt nun wie aus einer fernen Welt Chorgesang, so rein und harmonisch, das er als „Musik des Himmels“ wahrgenommen werden könnte – so oder so ähnlich dokumentieren es viele Reiseberichte berühmter Musiker und Intellektueller, die im 17. oder 18. Jahrhundert die Karwoche in Rom verbrachten. Das beschriebene Stück ist eine zweichörige Vertonung des 51. Psalms des Alten Testaments, das „Miserere“ von Gregorio Allegri und es gibt wohl kaum ein Stück in der Musikgeschichte, dessen Wirkungs- und Rezeptionsgeschichte so von Mythen, Legenden und Kuriositäten geprägt ist. Vermutlich in den späten 1630er Jahren schrieb Allegri als Sänger des Päpstlichen Chores der Sixtinischen Kapelle diese Vertonung für die Liturgie der Karwoche. Eigentlich handelte sich lediglich um einen schlichten Falsobordone-Satz, der nach jeweils zwei Versen des Psalms mit dem Text der beiden nächsten Verse wiederholt wurde.  Eines der wenigen Porträts von Allegri. In den Noten, die er in der Hand hält, ist der Beginn seines „Miserere“ zu erkennen Eine Legende besagt, dass das Werk Papst Urban VIII. und den nachfolgenden Päpsten so gut gefiel, dass es bei der Strafe der Exkommunikation verboten war, Abschriften der Partitur zu erstellen oder das Stück bei anderer Gelegenheit oder an einem anderen Ort aufzuführen – so entstand bald ein Mythos um das Stück. Johann Quantz beispielsweise, der Flötenlehrer Friedrichs des Großen, reiste im März des Jahres 1725 eigens von Neapel nach Rom, um das Miserere in der Sixtina zu hören. Georg Sievers, ein Musikschriftsteller, schrieb, die Intonation sei so rein, dass „selbst Dissonanzen zu Harmonie“ würden. Im April des Jahres 1770 besuchte schließlich der 14-jährige Wolfgang Amadeus Mozart mit seinem Vater Leopold im Rahmen einer Italienreise die Gottesdienste der Karwoche in der Sixtinischen Kapelle und hörte auch jenes „Miserere“. Zu Hause angekommen, schrieb er das Stück aus dem Gedächtnis nieder. Leopold Mozart schrieb am 14. April 1770 an seine Frau: „Du wirst vielleicht oft von dem berühmten Miserere in Rom gehört haben, welches so hoch geachtet ist, daß den Musicis der Capellen unter der excommunication verbotten ist eine stimme davon iemanden zu geben. Allein, wir haben es schon. der Wolfgang hat es schon aufgeschrieben.“ [1] Später soll er die Partitur dem englischen Musikhistoriker Charles Burney gegeben haben, der das Werk dann schließlich 1771 in London veröffentlichte. [2] Den verschiedenen Veröffentlichungen und dem frühesten heute erhaltenen Manuskript aus der Vatikanischen Bibliothek, das aus dem 18. Jahrhundert stammt, liegt aber gar nicht die Urkomposition Allegris zugrunde, sondern eine Bearbeitung durch einen unbekannten Meister aus dem Jahre 1731. Was Allegri also wirklich genau geschrieben hat, lässt sich heute gar nicht mehr zuverlässig rekonstruieren. Das Stück in der heute verbreiteten Fassung birgt aber noch eine weitere Kuriosität: Die bekannteste und von vielen als am berührendsten empfundene Stelle, in der der Sopran des kleinen Chores das c3 erreicht, wurde nicht von Allegri so komponiert, sondern ist rund 200 Jahre später durch einen Übertragungsfehler, sozusagen eine Unachtsamkeit, entstanden. 1831 transkribierte nämlich auch Felix Mendelssohn Bartholdy während einer Konzertreise nach Rom das Stück, allerdings eine Quart höher als das Original (nämlich in c- statt in g‑Moll). Beim Abfassen eines Artikels für ein Musiklexikon in den 1880er Jahren brachte ein Redakteur die beiden Fassungen durcheinander und fügte den entsprechenden Abschnitt aus Mendelssohns Fassung (untransponiert) in die Originalfassung ein – das „Miserere“, wie wir es heute kennen, war entstanden und verbreitete sich in den kommenden Jahrzehnten. Auch in der Wirkung des Stückes sind sich die Zeitgenossen uneins – Felix Mendelssohn Bartholdy beispielsweise sprach 1831 mitnichten von einer „Musik des Himmels“, wie es Sievers getan hatte, sondern von einer „entsetzlichen Detonation“ des Chores, der während der Aufführung um drei Ganztöne gefallen sein soll. [3] Das „Miserere“ von (oder angesichts des oben Beschriebenen besser nach) Gregorio Allegri in der heute bekannten Fassung, in einer gekürzten Variante, gesungen von dem Ensemble Voces8:

Für besonders Interessierte: Der britische Chor The Sixteen unter Harry Christopher stellt in folgender Version, sozusagen als Streifzug, im Laufe der verschiedenen Wiederholungen des Modells auch die unterschiedlichen Handschriften vor, von der einfachsten und wohl ältesten Fassung am Beginn bis zur heute am häufigsten aufgeführten Fassung am Ende:

[1] Die Briefe W.A. Mozarts und seiner Familie, hrsg. von Luedwig Schiedermair, 5. Bde., hier Bd. 3, München/Leipzip 1914, S. 36.[2] Um etwas von dem legendenhaften Zauber zu nehmen: Später stellte sich heraus, dass der Papst bereits vor 1770 Kopien des Werkes an Personen verschicken hat lassen, wie beispielsweise Kaiser Leopold I. oder den Komponisten Giovanni Battista Martini. Vor allem von ersterem wurde allerdings bezweifelhaft, dass der Papst wirklich die Originalfassung verschickt hatte.[3] Die Zitate der Rom-Reisenden sind vor allem entnommen aus: Amann, Julius J., Allegris Miserere und die Aufführungspraxis in der Sixtina. Nach Reiseberichten und Musikhandschriften, Regensburg 1935. |

|

06.04.2020 Aus Liebe will mein Heiland sterbenAm 11. April 1727 wurde in der Leipziger Thomaskirche das Werk uraufgeführt, das seither zu den größten Werken der protestantischen Kirchenmusik gezählt wird: Die Matthäus-Passion Johann Sebastian Bachs. Selbst Friedrich Nietzsche musste im April 1870 in einem Brief eingestehen: „In dieser Woche habe ich drei Mal die Matthäuspassion gehört, jedes Mal mit demselben Gefühl der unermesslichen Bewunderung.“ Einige Forscher sehen in der heute vorgestellten Arie „Aus Liebe will mein Heiland sterben“ das „Herzstück“ dieses über zwei Stunden dauernden Werkes [1] und eine Verdichtung der theologischen Quintessenz der Bachschen Passion. Wir befinden uns im letzten Drittel des Werkes, bei dem „Verhör durch Pilatus“.  Jesus vor Pilatus. Darstellung des venezianischen Malers Andrea Schiavone aus dem 16. Jahrhundert Nachdem das Volk Jesu Kreuzigung gefordert hat, unterbricht die Handlung – nicht untypisch für die Passionen Bachs – für eine reflektierende Betrachtung, die in der Sopran-Arie ihren Höhepunkt findet: „Aus Liebe will mein Heiland sterben, von einer Sünde weiß er nichts“. Jesus willigt in seine Passion und gleichermaßen in die Liebe Gottes ein, damit „das ewige Verderben und die Strafe des Gerichts nicht auf meiner Seele bliebe“, wie es in der Arie weiter heißt. Deshalb scheinen wir zuversichtlich sein zu dürfen, dass letzten Endes trotz unserer Sündhaftigkeit nicht Strafe, Buße und der Tod die Oberhand haben werden, sondern Vergebung, Erlösung und das ewige Leben. Die evangelische Theologin Elke Axmacher bemerkt dazu: „Nur dem in Liebe sich selbst Opfernden kann der Mensch in der weichen, empfindsamen Haltung der Liebe begegnen, während die Liebe zu dem für ihn Gerichteten gewissermaßen gebrochen und nur auf dem Weg über Selbsterkenntnis und Buße zu erreichen ist“. [2] Bach vertont den Text als ruhige Meditation über den unschuldig Leidenden mit einer überaus zarten Klangwirkung. Der Opfertod des Heilands aus Liebe steht im Zentrum, aber ebenso der Gedanke seiner offensichtlichen Unschuld. Beide Aspekte setzt Bach unmittelbar in der Musik um. Die Sopranstimme erscheint weit entrückt, ein „Gefühl inniger Zuneigung mit schmerzlicher Wehmut“ verbindend, [3] die Gesten der Holzbläser, zwei Oboen da caccia mit ihrem dunklen, warmen Klang, wirken sanft. Auch die Unschuld Jesu bringt Bach musikalisch zum Ausdruck. Für eine gewisse Form der Reinheit steht zunächst die Tonart a‑Moll, eine Tonart ganz ohne Vorzeichen. Zudem bedient sich Bach eines Mittels, auf das er nicht allzu häufig zurückgriff, nämlich die Bassetto-Technik. Von den Werken der Barockzeit ist der Generalbass als das harmonische Fundament nicht wegzudenken. Neben einem harmoniefüllenden Instrument (Cembalo, Orgel o.Ä.) unterstützten meist noch weitere Bassinstrumente die Basslinie. Bei einem Bassetto-Satz wird auf den Basso continuo vollkommen verzichtet. Der Generalbass steht in diesem Zusammenhang für die Erdenschwere und die Sünde als Eigenschaft alles Irdischen. Diese Arie verliert alle Erdenschwere putty , weil es um den geht, der als Einziger von der Sünde nichts weiß und trotzdem für unsere Erlösung zu sterben bereit ist.

[1] So beispielsweise Friedrich Smend: Bachs Matthäus-Passion, in: Bach-Jahrbuch 25 [1928], S. 24–83.[2] Elke Axmacher: “Aus Liebe will mein Heyland sterben”. Untersuchungen zum Wandel des Passionsverständnisses im frühen 18. Jahrhundert, Stuttgart 2005.[3] Vgl. Emil Platen: Johann Sebastian Bach. Die Matthäus Passion, 7. Aufl., Kassel 2012. |

|

05.04.2020 PalmsonntagMachet die Tore weit! Aber wieso ein Adventslied zum Palmsonntag? Psalm 24 ist nicht nur Bestandteil adventlicher Gottesdienste, sondern auch in der heutigen Liturgie des Palmsonntags an zentraler Stelle vorgesehen, nämlich als Gesang während der Prozession, was einer langen Tradition entspricht. Bereits im 4. Jahrhundert wurde in Jerusalem mit einer Palmprozession des Einzugs Christi in jene Stadt gedacht. [1] Dass während dieser Prozession schon damals Psalm 24 gebetet oder gesungen wurde, ist nicht unwahrscheinlich, denn bereits in der jüdischen Liturgie hatte der Psalm als Prozessionslied beim Aufstieg auf den Tempelberg gedient, weil der hierin thematisierte innere Aufstieg („Wer darf hinaufziehen zum Berg des Herrn?“, V.3), mit dem äußerlichen Aufsteigen korrespondierte. Psalm und Aufstieg enden mit einer Torliturgie am Eingang des Tempels: „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“.  Einzug Jesu in Jerusalem. Aus der Maestà des Hochaltares des Doms zu Siena, am Beginn des 14. Jahrhunderts von Duccio di Buoninsegna geschaffen] In diesem Sinne pochte in der früheren Liturgie des Psalmsonntags der Priester beim Ankommen am Kirchengebäude mit dem Vortragekreuz an die verschlossene Kirchentür, die sich auf das Pochen des Kreuzes hin auftat. Ein Ritus, der Zweierlei versinnbildlichen könnte. Zum einen, dass Jesus durch sein Kreuz, also sein Leiden, Sterben und Auferstehen, die Tür zwischen Gott und Mensch weit aufgestoßen hat. Oder aber, dass Christus mit seinem Kreuz auch an die verschlossenen Türen dieser Welt klopfen will, an die Türen unserer Herzen, als ob er gleichsam sagen würde: „Wenn schon die Gottesbeweise der Schöpfung dich nicht für Gott auftun können; wenn schon das Wort der Schrift und die Botschaft der Kirche dich unberührt lassen – sieh doch mich an, den Gott, der für dich zu einem Leidenden geworden ist, der selber mitleidet – sieh, dass ich leide um dich, und tu dich auf für mich, deinen Herrn und deinen Gott.“ [2] Psalm 24 hat auch den frühbarocken Komponisten Andreas Hammerschmidt (1611/12–1675) zur Komposition eines Chorwerkes inspiriert. Er fügte den Versen 7 bis 10 aber noch ein Wort hinzu, das kaum besser zum Palmsonntag passen könnte: Hosianna!

[1] So berichtet es die Pilgerin Egeria, die in der Spätantike (um 380 n. Chr.) eine Reise durchs Heilige Land unternahm und hierüber einen Reisebericht (Itinerarium Egeriae) verfasste, der heute sowohl aus sprachwissenschaftlicher wie liturgiegeschichtlicher Perspektive große Bedeutung hat.[2] Aus der Predigt von Papst Benedikt XVI. zum Palmsonntag 2007. |